|

Sie sind hier:

Sie sind hier: Stadtgeschichte > Aufsätze zur Geschichte

Ibbenbürens > Schwefelbad Ledde |

| |

- Schwefelbad Ledde - 1882

- 1908

|

|

| |

Inhalt: Schwefelbad Ledde in der Presse -

Presse nach Datum des Erscheinens

|

|

| |

Schwefelbad

Ledde an der Windmühlenstr. 54,

|

|

| |

Nur Nummern erinnern an einstige

gute Zeiten

|

|

|

|

|

| |

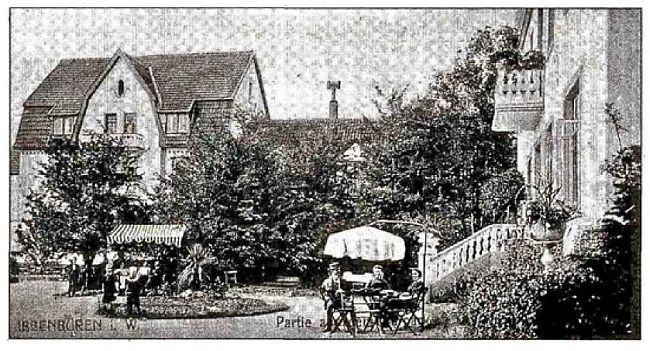

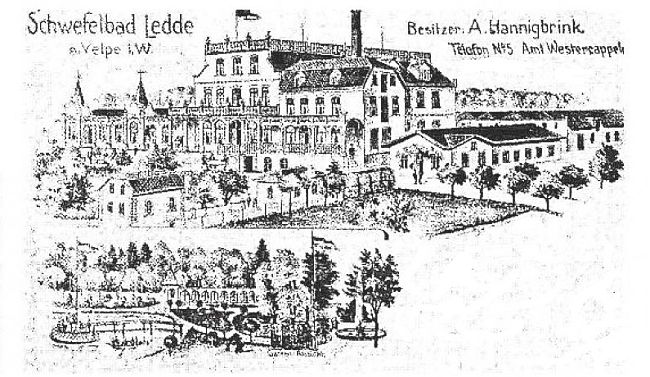

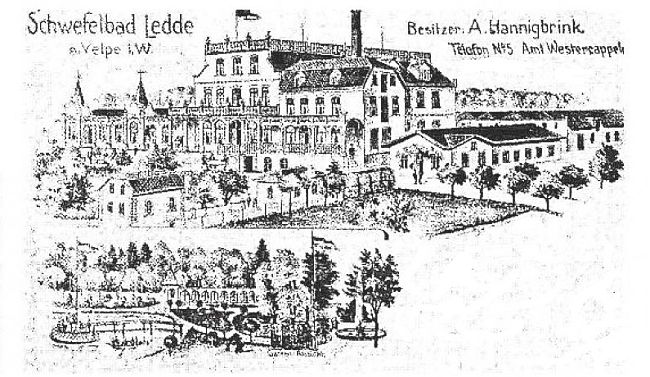

Das Schwefelbad Ledde in seinen guten Jahren.

Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden

|

|

|

Quelle; 14.5.1882 - Westf. Nachrichten

Quelle; 14.5.1882 - Westf. Nachrichten

|

|

|

Ledde. Am 14. Mai 1882

eröffnete der Gastwirt Ernst August Hannigbrink das Schwefelbad

Ledde. Das Hauptgebäude existiert heute noch. Es liegt hart

südlich der Autobahn E 8, in der Nähe zur Nachbargemeinde Westerkappeln.

Das Bad war vom Bahnhof Velpe aus bequem zu erreichen. Die dort

erbohrte Quelle nannte man "Hermannsquelle". Hier erlangten

viele Badegäste Linderung ihrer Leiden. Zur Freude der vielen

jungen Leute aus der weiten Nachbarschaft fanden hier oftmals

Tanzveranstaltungen statt. Nach 26 Jahren florierenden Geschäfts

verkaufte Ernst August Hannigbrink im Jahre 1908 das gesamte

Areal an den Georgsmarienhütten-Verein für 120 000 Mark. Im

Ersten Weltkrieg dienten die Gebäude einem anderen Zweck. Verwundete

Soldaten erhofften sich hier Genesung.

|

|

|

Quelle: 19.9.1986 - Westf. Nachrichten

Quelle: 19.9.1986 - Westf. Nachrichten

|

|

|

|

|

| |

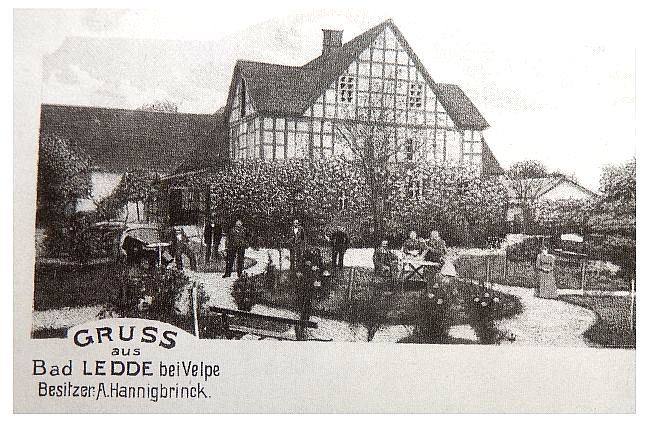

Am 21. Mai 1901 ist diese Karte abgestempelt

worden. Die Vorderseite zeigt neben privaten Bemerkungen des

Absenders am oberen Rand das Schwefelbad Ledde um die Jahrhundertwende

in seiner ganzen Pracht.

|

|

|

Heilung an der "Hermannsquelle"

Ledde.

Am 14. Mai 1882 eröffnete der Gastwirt Ernst August Hannigbrink

das Schwefelbad Ledde. Das Hauptgebäude existiert heute noch.

Es liegt hart südlich der Autobahn E 8, in der Nähe zur Nachbargemeinde

Westerkappeln. Das Bad war vom Bahnhof Velpe aus bequem zu erreichen.

Die dort erbohrte Quelle nannte man "Hermannsquelle". Hier erlangten

viele Badegäste Linderung ihrer Leiden. Zur Freude der vielen

jungen Leute aus der weiten Nachbarschaft fanden hier oftmals

Tanzveranstaltungen statt. Nach 26 Jahren florierenden Geschäfts

verkaufte Ernst August Hannigbrink im Jahre 1908 das gesamte

Areal an den Georgsmarienhütten-Verein für 120 000 Mark. Im

Ersten Weltkrieg dienten die Gebäude einem anderen Zweck. Verwundete

Soldaten erhofften sich hier Genesung.

|

|

|

Quelle: 16.3.1990 Westf. Nachrichten

Quelle: 16.3.1990 Westf. Nachrichten

|

|

|

Anno 1907 präsentierte

sich das Schwefelbad in voller Pracht.

Da nagt der Zahn der Zeit… Das alte Schwefelbad war ehemals

ein modernes Haus mit Komfort - zeitweise war es Feldlazarett

Tecklenburger Land. Ein ganz besonders imposantes Gebäude im

Kreise Tecklenburg war zu Beginn dieses Jahrhunderts das Schwefelbad

in Ledde. Auf einer kleinen Anhöhe wurde es 1900 von A. Hanningbrink

erbaut. Es war ein großes und für die damalige Zeit modernes

Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren Schornstein

heute noch zu einem guten Teil erhalten ist. Im ersten Weltkrieg

wurde das Bad Ledde - wie viele andere Häuser ähnlicher Struktur

auch, zum Feldlazarett umgewandelt. Zu diesem Bad gehörten damals

große Ländereien. Nach dem Kriege ging das Schwefelbad in den

Besitz der GM-Hüttenwerke über. Im Jahre 1938 kaufte es Erwin

Bischof, der auch jetzt noch Besitzer des Anwesens ist, das

sich allerdings im äußeren Erscheinungsbild verändert hat.

|

|

|

Quelle: 8.8.1990 Westf. Nachrichten

Quelle: 8.8.1990 Westf. Nachrichten

|

|

| |

Brand

im alten Schwefelbad in Ledde

|

|

| |

300 000 DM Schaden

Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon |

|

| |

Tecklenburger Land.

Mindestens 300 000 DM Schaden

verursachte ein Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag im

Dachgeschoß des alten Schwefelbads Ledde. 30 Fahrzeuge und 120

Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

- Kurzfassung:

Nach Angaben des Zugführers Brönstrup war die Wasserversorgung

ein großes Problem. Zwar ist ein Hydrant und ein Teich in der

Nähe, doch beides reichte nicht aus.Weitere Wehren und eine

Drehleiter wurden angefordert. Die Feuerwehr verlegte eine 2

km lange Schlauchleitung bis zum Dorfteich. Gegen 01.30 Uhr

war das Feuer unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden,

aber der Eigentümer und seine Frau standen unter Schock. Als

Ursache für den Brand könnten Teerarbeiten am Montag auf dem

Dach infrage

|

|

|

|

|

|

| |

Nach dem Brand des Dachgeschosses sind die

Wohnungen im alten Schwefelbad aufgrund von

Wasserschäden nicht mehr bewohnbar.

|

|

|

Quelle;15.2.1998 Westf. Nachrichten

Quelle;15.2.1998 Westf. Nachrichten

|

|

|

Ledder Schwefelbad wird

nach dem Brand (von 1990) im vergangenen Jahr nicht wieder aufgebaut

Tecklenburg-Ledde. Ein altes Haus - das Schwefelbad in Ledde

- ist nicht mehr! Das Bad war zu Beginn dieses Jahrhunderts

ein besonders imposantes Gebäude im Kreis Tecklenburg. Auf einer

kleinen Anhöhe war es 1900 von A. Hanningbrink erbaut worden.

Es war, wie alte Bilder zeigen für die damalige Zeit ein großes,

modernes Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren

Schornstein bis zum Brand noch gut erhalten war. Ende August

des letzten Jahres brannte es ab.

Das Feuer hatte so vollständige Arbeit geleistet, daß sich

ein Wiederaufbau als sehr kostspielig erwies. Jetzt ist es abgebrochen

- und wie das Bild zeigt, sind nur Trümmer von der einstigen

Schönheit übriggeblieben. Von dieser Schönheit zeugt heute noch

der Rest der ehemaligen Kegelbahn, die damals sicher auch als

schönes Beiwerk in den Rahmen des ganzen Bildes vom Bad Ledde

paßte. Im Ersten Weltkrieg wurde Bad Ledde - wie viele andere

Häuser ähnlicher Struktur auch - zum Feldlazarett umgewandelt.

Zu diesem Bad gehörten damals große Ländereien. Nach dem Krieg

ging das Schwefelbad in den Besitz der GM-Hüttenwerke über.

Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof das Anwesen. Er ist auch

jetzt noch Besitzer. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes

hatte sich im Laufe der Jahre verändert, aber noch immer war

die Größe des Hauses und, durch die Wirtschaftsgebäude bedingt,

auch die Größe des Besitztums zu erkennen. Das Haupthaus aber

ist jetzt nicht mehr. Dem Vernehmen nach will Erwin Bischof

hier wieder ein kleineres Anwesen erbauen. Ein bedeutsamer Zeuge

der Vergangenheit des Schwefelbades Ledde aber wurde ein Raub

der Flammen und ist unwiederbringlich verloren.

|

|

|

|

|

| |

Das Schwefelbad Ledde in seinen guten Jahren.

Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden Aus der großen Zeit

des Schwefelbades kündet noch das Mauerwerk der alten Kegelbahn

|

|

|

|

|

| |

So sah das große Haus vor dem Brand

aus. August 1990

|

|

|

|

|

| |

... und das ist davon ubriggeblieben; der

Bauschut dtes Gebäudes

|

|

|

Mindestens 300 000 DM Schaden

verursachte ein Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag im

Dachgeschoß des alten Schwefelbads Ledde. 30 Fahrzeuge und 120

Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Kurzfassung:

Nach Angaben des Zugführers Brönstrup war die Wasserversorgung

ein großes Problem. Zwar ist ein Hydrant und ein Teich in der

Nähe, doch beides reichte nicht aus.Weitere Wehren und eine

Drehleiter wurden angefordert. Die Feuerwehr verlegte eine 2

km lange Schlauchleitung bis zum Dorfteich. Gegen 01.30 Uhr

war das Feuer unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden,

aber der Eigentümer und seine Frau standen unter Schock. Als

Ursache für den Brand könnten Teerarbeiten am Montag auf dem

Dach infrage kommen.

|

|

|

Quelle;15.2.1991 Westf. Nachrichten

Quelle;15.2.1991 Westf. Nachrichten

|

|

|

Nur Trümmer erinnern an

einstige Schönheit Ledder Schwefelbad wird nach dem Brand (von

1990) im vergangenen Jahr nicht wieder aufgebaut

Tecklenburg-Ledde. Ein altes Haus - das Schwefelbad

in Ledde - ist nicht mehr! Das Bad war zu Beginn dieses Jahrhunderts

ein besonders imposantes Gebäude im Kreis Tecklenburg. Auf einer

kleinen Anhöhe war es 1900 von A. Hanningbrink erbaut worden.

Es war, wie alte Bilder zeigen für die damalige Zeit ein großes,

modernes Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren

Schornstein bis zum Brand noch gut erhalten war. Ende August

des letzten Jahres brannte es ab.

Das Feuer hatte so vollständige Arbeit geleistet, daß sich ein

Wiederaufbau als sehr kostspielig erwies. Jetzt ist es abgebrochen

- und wie das Bild zeigt, sind nur Trümmer von der einstigen

Schönheit übriggeblieben. Von dieser Schönheit zeugt heute noch

der Rest der ehemaligen Kegelbahn, die damals sicher auch als

schönes Beiwerk in den Rahmen des ganzen Bildes vom Bad Ledde

paßte. Im Ersten Weltkrieg wurde Bad Ledde - wie viele andere

Häuser ähnlicher Struktur auch - zum Feldlazarett umgewandelt.

Zu diesem Bad gehörten damals große Ländereien. Nach dem Krieg

ging das Schwefelbad in den Besitz der GM-Hüttenwerke über.

Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof das Anwesen. Er ist auch

jetzt noch Besitzer. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes

hatte sich im Laufe der Jahre verändert, aber noch immer war

die Größe des Hauses und, durch die Wirtschaftsgebäude bedingt,

auch die Größe des Besitztums zu erkennen. Das Haupthaus aber

ist jetzt nicht mehr. Dem Vernehmen nach will Erwin Bischof

hier wieder ein kleineres Anwesen erbauen. Ein bedeutsamer Zeuge

der Vergangenheit des Schwefelbades Ledde aber wurde ein Raub

der Flammen und ist unwiederbringlich verloren.

|

|

.

|

Quelle; 23.7.1992 Westf. Nachrichten

Quelle; 23.7.1992 Westf. Nachrichten

|

|

|

DHannigbrink

erbaute 1900 das Gebäude - Schwefelbad Ledde:

Ein Haus erzählt seine Lebensgeschichte

Das war das prächtige Haus des Bades Ledde im Jahr 1900. Das

Bild wurde 1907 aufgenommen.

Ledde. Es war einmal ein imposantes Gebäude - das Schwefelbad

Ledde. 1900 wurde es von A. Hannigbrink auf einer kleinen Anhöhe

nahe dem Dorf Ledde erbaut. Es war ein großes Haus, für die

damalige Zeit sehr modern. Große Galerien umgaben den imposanten

Bau, die sicherlich überleiteten zu großen Wandelhallen im Innern.

Eine Brauerei war angeschlossen, deren Schornstein bis zur Vernichtung

durch den Brand 1990 noch an der Rückseite des Hauses zu sehen

war. Bei solchen Bauten gehörte eine Kegelbahn dazu, weil nach

der damaligen Dorfordnung zwar vieles verboten, das "Kegelschieben"

aber erlaubt war, weil es "der Rekreation (Erholung) diente".

Diese Kegelbahn ist heute noch als Gebäude-Rest vorhanden. Im

Laufe der Jahre wurde das Haus, vermutlich aus wirtschaftlichen

Gründen immer kleiner. Im ersten Weltkrieg aber hat es noch

als Feldlazarett gedient. Außerdem wurden die im ersten Weltkrieg

auf der Zeche Perm beschäftigten Polen dort untergebracht.

|

|

|

Das Bad

war vom früheren Besitzer Hannigbrink - so schreibt Hans Röhrs

in seinem Buch "Der frühe Erzbergbau" an den Georgs-Marien-Bergwerks-

und Hüttenverein (GMV) verkauft worden. Es wurde zu einem echten

Zweckbau umgestaltet. Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof, der

auch jetzt noch Besitzer ist, das Anwesen, zu dem große Ländereien

gehören. Das beweist am besten die große Scheune, die heute

noch voll funktionsfähig ist, aber zur Ernteunterbringung kaum

noch genutzt wird. Ende August des Jahres 1990 brannte das Wohnhaus

ab, während Scheune und Kegelbahn verschont blieben. Neben dem

Schornstein der früheren Brauerei begann der Brand, der das

Wohnhaus so gründlich zerstörte, dass sich ein Wiederaufbau

in der alten Form als zu kostspielig erwies. Es wurde völlig

abgebrochen und Erwin Bischof entschloss sich, einen neuen Klinkerbau

an die Stelle des alten Hauses zu setzen. Während der Zeit des

Abbruchs und des Neubaus wohnte er mit seiner Frau im Heuerhaus

seines Nachbarn, des Bauern Dresemann. Am 1. Dezember 1991 ist

er in den Neubau eingezogen. So hat ein einstmals bedeutendes

Haus im Kreise Tecklenburg in knapp einem Jahrhundert, genau

genommen sind es gut 90 Jahre, sein "Gesicht" von Grund auf

verändert.

|

|

|

4.11.1998 - Gesundheitstourismus gab es schon zu Opas Zeiten

Das Tecklenburger Land war einst eine Bädergegend

Von CORNELIA Ruholl |

|

| |

Tecklenburger Land.

Freizeit und Erholung sind keine Erfindungen der heutigen Zeil,

In den 20er Jahren schlug die Geburtsstunde der Sommerrodelbahn

in Ibbenbüren. Am 13. Mai 1926, am Himmel-fahrtstag, stellte

Hermann Derhake diese neue Attraktion vor. Ein" Kinder-Rutschbahn,

die er Anfang der zwanziger Jahre auf einer Kirmes sah, hatte

ihn auf die Idee gebracht, so etwas in großem Stil und als Dauereinrichtung

zu bauen. Nach Eröffnung der Sommerrodelbahn dauerte es aber

noch zehn Jahre, bis sie sich in Ibhenbüren, im Tecklenburger

Land und im weiten Umkreis als Ausflugsziel durchgesetzt hatte.

Heute präsentiert sich die Sommerro-delbahn als eine moderne

Freizeit- und Erholungsanlage, die Ibbenbüren bis ins Ausland

bekannt gemacht hat. Alljährlich zieht sie viele tausend Besucher

an. In Vergessenheit geraten ist dagegen, daß es auch in Bergeshövede

einmal eine Sommerrodelbahn gab, die sogar nach dem Zweiten

Weltkrieg noch in Betrieb war. Sie war am Restaurant zum Rhein-Ems-Kanal

gelegen,

|

|

|

Hilles Gaststätte, die

jahrzehntelang ein beliebtes Ausflugslokal war. Viele Angebote

auf dem Tourismus-Sektor waren früher ein Privileg der Betuchten.

Dennoch war das Tecklenburger Land einst eine wahre Bäder-Landschaft.

Sogar Ibbenbüren, wenngleich kein Badeort, beherbergte Kurgäste.

Heute gibt es Bäderbetriebe noch in Bad Steinbeck und in Bad

Holthausen. Bad Steinbeck, das in diesem Jahr auf sein 175jähriges

Bestehen zurückblickt, ist erst vor wenigen Jahren einzige staatlich

anerkannte Heilquelle im Regierungsbezirk Münster geworden.

Nach wie vor steht heute bei den modernen Baderbetrieben der

medizinische Aspekt im Vordergrund.

Daneben war aber in den Jahren um die Jahrhundertwende der Besuch

eines Bades auch schick und wurde eng mit dem Freitgedanken

verknüpft, eine Verbindung, wie sie heute wieder in dem Begriff

"Wellness-Urlaub" auftaucht. Damals gab es in den Bädern des

Altkreises Tecklenburg (neben Bad Holthausen und Bad Steinbeck

kannte man früher auch Bad Mettingen und Bad Ledde) regelrechten

Kurbetrieb. Nachdem im 17. Jahrhundert das Badewesen in Nord-

und Mitteleuropa zurückgegangen war, kamen im 18. Jahrhundert

zunächst Seebäder, dann auch geschlossene Badeanstalten wieder

auf. Seit dem 19. Jahrhundert nahm das Badewesen einen großen

Aufschwung, auch das Verständnis für den Wert der Heilbäder

nahm zu, erläutert "Der Neue Brockhaus" zum kulturgeschichtlichen

Hintergrund des Bäderwesens. Ein gewachsenes Verständnis für

den Wert von Heilbädern hatten offenbar auch die Gründer der

zahlreichen Kurhotels und Bäder im Tecklenburger Land. Der Inhaber

des Kurhotels "Waldfrieden" in Ibbenbüren, Vogt, war vergleichsweise

spät dran. 1916 kaufte er das Anwesen vom Gastwirt I.indemann.

Dieser hatte auf dem Gelände, wo von 1852 bis 1870 eine Brauerei

betrieben worden war, eine Gastwirtschaft und Sommerfrische

eröffnet. Vogt machte daraus ein Luftkurhotel mit ainem kleinen

Kurpark. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und wahrend der

Inflationsjahre florierte das Luftkurhatel "Waldfrieden". Vorwiegend

zahlungskräftige Ausländer und Zechenhesitzer waren die Gäste,

die dort Erholung suchten. Aber dem Haus war nur eine kurze

Zeit als Kurhotel beschieden. Schon 1924 bot Besitzer Vogt der

Stadt Ibbenbüren das Anwesen mit zwei Wohngebäuden und 9.2 Hektar

Land für 43.000 Mark zum Kauf an. Weil die Stadt zu lange überlegte,

wurde dem Provinzialat der Schwestern vom Guten Hirten in Münster

das günstige Angebot gemacht, der es auf Anraten des Bischofs

Poggenburg und der Landesbehärde annahm. Man hatte schon lange

ein geeignetes Erhohlungshein Schwestern und Mädchen gesucht.

Die Bäder im Tecklenburger Land haben alle eine andere Geschichte.

In den 20er Jahren ging aber für einige die Glanzzeit zu Ende.

Um die Jahrhundertwende hatte der Besuch von Kurbäddern bei

den Betuchten zum guten Ton gehört. Nicht zuletzt die Creme

der russischen Gesellschaft bevorzugte deutsche Kurbäder. Eine

alte Postkarte aus dem Jahre 1900, die das Schwefelbad Ledde

zeigt, belegt, daß man damals auch auf internationales Publikum

eingestellt war. In zehn Sprachen ist das Wort "Postkarte" auf

der Rückseite aufgedruckt. Auffallend ist die Vielzahl der osteuropäischen

Sprachen, darunter auch Russisch.

Für den Betreiber des Ledder Schwefelbades, Ernst-August Hanningbrink,

gehörten Gäste aus dem östlichen Teil Europas also offenbar

zur Zielgruppe. Hannigbrink verkaufte sein Kurhaus, das 1882

feierlich eröffnet worden war, bereits 1908 an den "Georgs-Marien

Bergwerks- und Hüttcnverein A.G.", der dort das Genesungsheim

"Bad Ledde" betrieb. Es war ein großes, für die damalige Zeit

sehr modernes Haus mit großen Galerien, die das Haus umgaben

und großen Wandelhallen im Inneren des Hauses. Auch eine Brauerei

war angeschlossen und eine Kegelbahn gehörte dazu. Im Ersten

Weltkrieg wurde das Anwesen als Lazarett genutzt. Zuletzt gab

es dort einen landwirtschaftlichen Betrieb und im August 1990

wurde das ehemalige Kurhaus durch einen Brand zerstört. Schwefelwasser,

das unter artesischem Druck schon seit Jahrhunderten in Bad

Holthausen aus dem Boden quoll, machte der Bauernsohn August

Holthaus, Begründer vun Bad Holthausen, um das Jahr 1900 Heilzwecken

zugänglich. Mit zwölf Grad Celsius drängt das Calcium-Hydrogenkarbonat-Wasser

dort an die Oberfläche und wird direkt in die Wannen des Badehauses

geleitet. Bis heute wird in Bad Holthausen mit Schwefelwasser-Anwendungen

therapiert. Schon 1823 wurde durch einen Zufall bei der winterlichen

Schilfernte die Steinbecker Schwefelquelle entdeckt. Die wissenschaftliche

Untersuchung des Wassers ergab vornehmlich einen Schwefelgehalt.

So schuf der bäuerliche Besitzer Sundermann dort eine Badeanlage.

Die ersten Badegäste kamen aus der näheren Umgebung, zum Beispiel

aus Beesten, Voltlage, Riesenbeck, Mettingen und Ibbenbüren

und suchten Heilung von Gicht, Hautkrankheiten, Krätze oder

Rheumatismus. Sogar aus den Niederlanden kamen Kranke in das

zunächst recht anspruchslose Bad. 1881 wurde ein neues Badhaus

errichtet, weil das erste Bad, das ein Fachwerkbau mit Mansardendach

gewesen war mit zehn Badezimmern, einem geräumigen Saal und

Logierzimmern, baufällig geworden war. 20 Jahre später wurde

auch das zweite Badehaus durch einen Neubau ersetzt. Als 1900

das Wohnhaus abbrannte, wurde an seiner Stelle ein Neubau mit

zahlreichen Fremdenzimmern errichtet, denn damals hatte der

Besuch von Badegästen in erfreulichem Maße zugenommen, was nicht

zuletzt eine Folge des zuvor beschriebenen Zeitgeistes gewesen

sein mag. Der Bau der Kleinbahn Piesberg - Rheine von 1904 trug

wesentlich zur Förderung des Badebelriebes und des Fremdenverkehrs

in Steinbeck bei. Mitte dieses Jahrhunderts gehörten zu Bad

Steinbeck ein Kurhaus und ein badeärztlich betreutes Badehaus.

Liegewiesen, Tennisplatz und das Waldfreibad in der Nähe rundeten

das Kurmilieu ab. Die Erfolge bei Rheuma, Gicht, Ischias und

Frauenkrankheiten hatten neben den Privatpatienten auch die

Sozialversichcrungsträger aufmerksam werden lassen. In früherer

Zeit kamen auch viele auswärtige Gäste für einen längeren Kuraufenthalt

nach Bad Steinbeck und logierten dort. Heute ist der Bäderbetrieb,

der gerade wieder erweitert und mit modernster Bädertechnik

ausgerüstet wurde, auf ambulante Patienten eingestellt. Wie

in Ledde, Bad Holthausen und Steinbeck nutzte man auch in Bad

Mettingen schwefelhaltiges Wasser. Der Kaufmann Hermann Heinrich

Lampe, genannt Rahe, und seine Frau Juliana Rahe vererbten ihrem

Sohn, dem Kaufmann Carl August Lampe zu Sneek ihr Anwesen, die

Grundstücke genannt "Overgünne". Der Erbe errichtete durt noch

im selben Jahr ein Tüöttenhaus und legte einen schönen Hausgarten

an. Vermutlich bei diesen Arbeiten wurde der Schwefelgehalt

des Wassers entdeckt. Das veranlaßte den Besitzer dazu, ein

Schwefelbad dort einzurichten. Lampe legte einen Kurgarten an,

erbaute westlich seines Wohnhauses einen Kursaal und ließ eine

Kegelbahn anlegen. Dem Saalbau schloß sich die Badeeinrichtung

an, die zunächst sechs Badezellen hatte, denen bald vier weitere

folgten.

Am 20. Mai 1897 beantragte er die Genehmigung zur Aufstellung

eines Kessels zum Badebetrieb. Erfreute sich das Bad zuerst

guten Zuspruchs, so nahm der Badebetrieb allmählich ab, da sich

herausstellte, daß der Schwefelgehalt des Wassers zu schwach

war und Schwefel dem Badewasser zugesetzt werden mußte. Die

Baderäume wurden schon 1888 zu einer Dampfmühle hergerichtet.

Die Anlagen des Bades blieben nach wie vor ein beliebter Luftkurort,

der 1898 durch einen größeren, von Kähnen befahrenen Teich erweitert

und verschönert wurde. Mitten in diesem Teich lagen drei Inseln,

die nach der amerikanischen Insel Cuba benannt wurden. Blieb

Bad Mettingen auch weiterhin eine bevorzugte Sommerwirtschaft,

so ging der Wirtschaftsbetrieb doch langsam zurück, als die

Besitzerin Maria Lampe geb. Hettlage, genannt Bads-Marie, älter

wurde. Als sie 1904 starb, wurde der Besitz verkauft und es

wurde dort eine Zeiltang eine Dampfmolkerei betrieben. 1929

kaufte die katholische Kirchen-gemeinde das Gelände und die

Anlage wurde zu einer großen Gaststätte ausgebaut. Der Saal

wurde vergrößert und auch die darin befindliche Bühne. Der Teich

wurde zugeschüttet, ein Spielplatz und ein Garten sowie eine

Kegelbahn und ein Schießstand wurden dort angelegt. In Sachen

Freizeit und Erholung spielten Anfang dieses Jahrhunderts im

Tecklenburger Land auch die Gartenwirtschaften eine wachsende

Rolle. Das wird auch anhand von Zeitungs-Annoncen aus dieser

Zeit deutlich. Die "Restauration und Pension G. Zänker" in Gravenhorst

warb als "der lohnendste und beliebteste und leicht zu erreichende

Ausflugsort von Ibbenbüren mit idyllischer waldiger Umgebung,

einem großen Teich und Gelegenheit zum Bootfahren. Kegelbahn

usw." um Touristen und Ausflugsgäste. Als "beliebtester Ausflugsort

für Touristen, Schulen, Vereine von Ihbenbürcn. Rhcinc. Münster

und Osnabrück" empfahl sich in einer Anzeige auch Bad Mettingen.

Man warb dort mit schwefel- und eisenhaltigen Quellen als "Sommer-Luftkurort

mit Pension" und pries die "herrlichen, ausgedehnten Parkanlagen

mit schattigen abgeschlossenen Lauben für kleine Gesellschaften

und besonders die "Insel Cuba" in der künstlichen Teichanlage,

die zu Kahnfahrten einlud. Kegelbahn, Spielplätze für Kinder

und ein Karussell gehörten auch hier zur Ausstattung. Ähnlich

las sich eine Anzeige des Schwefelbads Ledde: "Lohnender Ausflugsort

für Touristen und Gesellschaften, Teich mit Kahnfahrt, verdeckte

Kegelbahn, prachtvolle Gartenanlagen in romantischer Lage im

Walde zwischen den Bergen". Als "Heilquelle ersten Ranges" präsentierte

sich "Schwefelbad und Pension Steinheck bei Recke" in einer

Anzeige. Der Besitzer J. Keßling warb mit "feinen Zimmern im

mit allem Comfort ausgestatteten Logierhause. Sehr gute Pension

zu billigen Preisen".

|

|

|

Das Luftkurhotel "Waldfrieden" florierte nach dem Ersten Weltkrieg

und noch in den zwanziger Jahren.

Es beherbergte betuchte ausländische Gäste und Zechenbesitzer.

|

|

|

|

|

| |

Eine alte Postkarte, die zu Beginn dieses

Jahrhunderts gedruckt wurde, zeigt das imposante Kurhaus

von Bad Ledde

|

|

|

28.7.2000 - Westf. Nachrichten

28.7.2000 - Westf. Nachrichten

|

|

|

Ausflug zum alten Schwefelbad

Kneipp-Verein wandert Samstag in Ledde - Abschluss mit Weggenessen

-jbi- Tecklenburg. Wandern am ehemaligen Schwefelbad Ledde will

der Kneippverein morgen. Um 14.30 Uhr ist Treffpunkt auf dem

Marktplatz, um 14.45 Uhr geht es in Fahrgemeinschaften ab Chalonnes-Platz

los. In Ledde wollen die Kneippfreunde (Gäste sind willkommen)

einen Teil des Kneipp-Rundwanderweges erkunden. Abschluss wird

beim gemeinsamen Weggenessen in der Gaststätte Steinigeweg,

Am Stollen 4, sein. Das alte Schwefelbad Ledde wurde von Gastwirt

Ernst August Hannigbrinck angelegt und am 14. Mai 1882 feierlich

eröffnet. Die Quelle trug den Namen Hermannsquelle. Nach kurzer

Blütezeit verkaufte Hannigbrinck den Besitz 1908 für 120 000

Mark an den Georgsmarienhütten-Verein. Im Ersten Weltkrieg war

in den Gebäuden ein Lazarett für verwundete Soldaten. Durch

den Ibbenbürener Bergbau war die Ledder Quelle versiegt, damit

war auch das Bad Geschichte.

|

|

|

14.4.2006 - Westf. Nachrichten

14.4.2006 - Westf. Nachrichten

Mondäne Heilquelle. Das Schwefelbad Ledde

schrieb Geschichte

|

|

| |

Tecklenburg

In Ledde wanderte der Geschichts- und Heimatverein (GHV) und schaute

dabei auf die wirtschaftliche Entwicklung der heimischen Region.

Unterwegs fand der alte Windmühlenstandort auf dem Hupenberg das

Interesse der Wanderer. Die Tnexttafel des Ledder Heimatvereins

weist auf den Standort hin, der allerdings nicht einmal zu erahnen

ist. Das sah um 1870 ganz anders ans. Der Auswanderer Heinrich

Handiek (1854 bis 1932) aus dem Grenzbereich Tecklenburg/Ledde,

der sich 1881nach Amerika einschiffte, schreibt 1926 in einem

Bericht, dass er mit einer Schiebkarre das Korn zum Mahlen zur

Windmühle auf dem Brochterbecker Berg, (heute der Bismarckturm)

gebracht habe. ,,Es war mir immer eine schöne Ausschau, wenn ich

von der Tecklenburger Mühle in nordöstlicher Richtung zwei wcitere

Windmühlen, ihre großen Flügel drehend, beobachtete, nämlich die

eine unweit des Dorfes Ledde, die andere auf dem Windmühlenhügel

oberhalh von Westerkappeln." Die 1884 errichtete Mühle auf dem

Hupenberg war eine kombinierte Mahl- und Sägemühle. Nachweislich

war sie um 1900 noch in Betrieb. Das Foto von 1910 zeigt deutlich

den kurzfristigen Verfall, wahrscheinlich hatte sie gebrannt.

Nicht weit entfernt an der A 30, sind vor Jahren zwei große Windkraftanlagen

entstanden. Ähnlich die Entwickluug auf dam Westerkappelner Windmühlenhügel.

Die dort vorhandene Mühle wurde 1904 abgebrochen.

In der Nähe hat der Bauer Wieliginann vor etwa 15 Jahren eine

mittelgroße Windkraftanlage installiert. Das eigentliche Ziel

der Wanderer war die Gaststätte Steinigeweg, die unmittelbar am

früheren "Bad Ledde" in Danebrock liegt. Das war ein Schwefelbad,

das Ernst August Hannigbrink aus Westerkappeln 1832 bauen ließ.

Es wurde empfohlen gegen Gicht. rheumatische Leiden, Ausschläge

oder Flechten. Im Werbeprospekt verweist Hanigbrink auf prachtvolle

Gartenanlagen, eine verdeckte Kcgelbahn, den Saal und den Teich

mit Kahnfahrt. Den "vorzüglichen alten Münsterländer Korn" brannte

der Unternehmer selbst (Kornbrennerei und Brauerei). Gespeist

wurde das Bad von der "Hermansquelle", die später wohl wegen des

sich ausweitenden Ibbenbürener Kohlebergbaus versiegte. 1906 brannte

das Bad ab. Der Besitzer verkaufte es danach an den Georgsmarien-hüttenverein.

Das Unternehmen brachte hier ausländische Arbeiter, vor allem

Kroaten unter. Im Ersten Weltkrieg diente das Gebäude als Lazarett

für etwa 50 verwundete Soldaten, die der Wcstorkappelner Arzt

Dr. Siemon betreute. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde alles wieder

(weiter) verkauft. Im Hauptgebäude entstanden Wohnungen. Es wurde

in den 90er Jahren (1990) erneut ein Raub der Flammen. An einen

Wiederaufbau war ninht mehr zu denken. Heute steht auf dem Grundstück

ein zweigeschossiges Wohnhaus. An die alte Herrlichkeit erinnern

ein gewaltiges Wirtschaftsgebäude und die Teichanlage. Der Ledder

Heimatverein wird im Mai dort eine selbst gefertigte Tafel mit

umfangreichen Informationen aufstellen - . Horst Wermeyer |

|

|

Foto: Sogar Postkarten gab es vom mondänen Schwefelbad Ledde.

Nur die alte Kegelbahn ist von

den imposanten Gebäuden übrig geblieben. |

|

|

1.1.2015 - Bad Ledde - Spurensuche

1.1.2015 - Bad Ledde - Spurensuche

|

|

| |

Meine Erinnerungen an die Umgebung in Ledde sind

noch sehr lebendig und dies haben wir unserem Lehrer Wilhelm

Riesenbeck zu verdanken. Herr Riesenbeck war sehr heimatverbunden

und so erwanderten wir die Heimatgeschichte Leddes. Unterwegs,

so nebenbei, erklärte er uns die Botanik. Es war spannend. So

kamen wir als Ledder Schulkinder eines Tages hinter dem Windmühlenberg

nach Bad Ledde. Nach der Überquerung des Innenhofes der früheren

Kuranlage standen wir hinter dem zum Teil zerstörten Kurhaus,

das als Ruine übrig geblieben war. Die anderen Gebäude waren

noch erhalten. Einige Ledder wohnten dort zur Miete. Wilhelm

Riesenbeck erzählte so spannend mit vielen Erklärungen über

das feudale Bad aus dem 19ten Jahrhundert, dass Fantasiebilder

mit den noch vorhandenen Gebäuden und dem Teich vor unseren

Augen entstanden. Der damalige Besitzer, Herr Bischof bestätigte

diese Ausführungen. Auch sprachen sie von dem Park und den Tanzvergnügungen

im Saal und Garten: Eine Erholung mit Vergnügungen für begüterte

Menschen. Unter anderem soll nach der Jagd im Teutoburger Wald

Kaiser Wilhelm mit seiner Jagdgesellschaft für einige Tage eingekehrt

sein. Weiter wurde im Jahr 1907 Kaiser Wilhelm in der Stadt

Tecklenburg jubelnd mit Fähnchen begrüßt

So erzählte uns unser Lehrer, der all dies selbst als Schüler

erlebt hatte

|

|

| |

Natürlich erklärte er uns auch, wie es zu der

Gründung des Bades gekommen war. Kurz: Die Hermanns-Quelle in

Bad Ledde wurde ab 1882 als Schwefelbad für erholungsbedürftige

und kranke Patienten nach der staatlichen Genehmigung eröffnet.

Die entstandene Einrichtung brachte nicht nur für den Besitzer

Hannigbrinck und Patienten einen Erfolg sondern auch der Bevölkerung

in Ledde. Später wurde das Schwefelbad um ein größeres und modernes

Bad mit Parkanlage erweitert. 500 Meter weiter vom Kurbad entfernt,

befand sich ein unterirdischer Stollen (Permer Stollen) mit

der Erdöffnung. Durch die Öffnung wurde das Erz zu Tage gefördert,

dort gelagert und anschließend per Kleinbahn nach Georgsmarienhütte

transportiert. Durch den damaligen Erzabbau soll eines Tages

die Schwefelquelle allmählich versiegt sein. So ging die Blütezeit

des Schwefelbades dem Ende zu. Nach einem großen Brand wurde

das Bad 1908 aufgegeben und alles nach und nach verkauft. Wir

durften an den Stolleneingang (vom Permer Stollen, der später

verschlossen wurde) gehen und hinein schauen. Dort entdeckten

wir an der Decke Tiere, die wir noch nie gesehen hatten. Lehrer

Wilhelm Riesenbeck erklärte uns, das seien Fledermäuse, die

auch in einem hohen Gebäude in Ledde Dorf hingen. Im 1. Weltkrieg

dienten die erhaltenen Gebäude als Lazarett für die verwundeten

Soldaten. Damals gab es zu wenige Krankenschwestern, so dass

die Ledder Frauen die Soldaten gepflegt haben. Selbst die Essensrationen

reichten nicht aus. So mancher Haushalt brachte heimlich, es

war strengsten verboten, den Soldaten abends etwas zu essen.

Ob die Frauen jemals dafür einen Orden bekommen haben?

|

|

| |

Eine Wanderung führte uns aus Richtung Dorf kommend

in das Gebiet Ledde-Widum unterhalb links vom Windmühlenberg.

Dort ist noch heute die Widum-Quelle. Das Wasser sprudelte aus

der Erde in einen Steintrog mit Überlauf. Für uns Kinder war

das eine Sensation. Das Wasser lief über den Weg in einen Tümpel

den Berg weiter hinunter bis ins Moorgebiet hinter der Osterledder

Straße. An der Widum-Quelle wurde lange Wäsche gewaschen und

das Wasser für die Höfe geholt. Etwas weiter neben der Quelle

wohnte der Holzschuhmacher Birkenkamp, bei dem wir auch zuschauen

durften, wie für Groß und Klein die Holzschuhe hergestellt wurden.

Von dort wanderten wir weiter an dem Fachwerkhof/Pachthof Feldmann

(heute Pelle) vorbei, dann weiter über den Windmühlenberg bis

an die heutige Windmühlenstraße. Dort war die nächste Pause.

Hier hatte vor vielen Jahren eine Windmühle gestanden. Die felsigen

Grundsteine waren noch vorhanden, auf denen wir unser Frühstück

einnahmen und herum hüpften und tanzten. Lehrer Riesenbeck erzählte

uns Schülern, dass die Windmühle einem Herrn Hannigbrinck von

Bad Ledde gehört hatte. Das war für mich interessant, denn uns

gehörte ein Stück Acker und Wiese unterhalb dieser Ruine. Wahrscheinlich

hatte Großvater den Acker von Hannigbrinck gekauft. In Ledde

gab es verschiedene Mühlen, eine Wassermühle, um Korn zu mahlen

und ein Sägewerk zu betreiben. Eine zweite Mühle gab es in Ledde

am Fuße des Berges von Tecklenburg. Ob es dort früher auch eine

Windmühle gab? Auch stand irgendwo eine Ölmühle, in der während

des Krieges und danach zusätzlich selbst gesammelte Bucheckern

zu Öl verarbeitet wurden. Direkt im Dorf Ledde gibt es heute

noch die Wassermühle Hemmer, wo Korn gemahlen und auch Holz

gesägt wurde. Hühner-, Tauben- und Kaninchenfutter konnten wir

dort auch einkaufen. Von der Ruine der Mühle ging es weiter

über den verlängerten Bergrücken Hupenberg zu dem großen Fachwerkhof

Kohnhorst (am Habichtswald). Da unser Lehrer jeden Bewohner

von Ledde kannte, war er immer herzlich willkommen und wir Kinder

durften dort mit dem Wasser aus dem Hofbrunnen unseren Durst

löschen.

Der große hohe Fachwerkgiebel war beeindruckend, besonders die

Inschrift in dem Balken über dem Eingangstor. Durch das Eingangstor

schauten wir auf die Diele, wo rechts und links die Tiere in

Ställen standen. Die Balkensprüche wiesen auf die Namen der

Erbauer und die Jahresdaten hin. Allgemein waren früher die

Segenssprüche auf den Giebelbalken mit der Bitte an Gott versehen,

dass er das Haus, Menschen und Tiere gegen Brand und Blitz schützen

möge. So mancher Spruch lautete auch: " Gott schütze dieses

Haus vor Gefahren und segne alle die da gehen ein und aus."

1880 beantragte Ernst August Hanigbrink die Errichtung eines

Schwefelbades. Die Zustimmung erhielt er 1881 aus Münster nach

einer Wasseranalyse. Die Eröffnung des Bades war am 14. Mai

1882. Die Quelle wurde daraufhin Hermannsquelle genannt. Zunächst

war das Bad für zehn bis zwölf Patienten ausgelegt. Die Kosten

betrugen damals 3 Mark pro Tag und 50 Pfennig für ein Bad. Einige

Jahre danach wurde das Gebäude zu einem größeren und prächtigeren

Bad ausgebaut. 1906 brannten Teile des Gebäudes ab, und das

Schwefelbad wurde deswegen und wegen der immer weniger ergiebigen

Quelle aufgrund des fortschreitenden Erzabbaus geschlossen.

Danach wurde die Anlage für 120.000 Mark verkauft und zur Unterbringung

von ausländischen Arbeitern genutzt. Im Ersten Weltkrieg diente

das Gebäude als Lazarett für 50 Soldaten. Bis 1993 blieb das

Hauptgebäude erhalten, brannte dann jedoch ab. Heute bestehen

nur noch zwei Gebäude, welche derzeit als Wohnhaus genutzt werden

|

|

|

WN - 2.1.2015

WN - 2.1.2015

Mit der Kutsche ins Schwefelbad

Tecklenburg-Ledde

Landwirt August Bernhard Hanningbrinck

baut 1880 den Kurbetrieb auf.

|

|

| |

Mit dem Begriff "Bad Ledde" können nur

noch einige Bewohner Tecklenburgs etwas anfangen. Zu lange liegt

die Blütezeit dieses einstmals florierenden Schwefelbades zurück.

Wilhelm Kienemann hat die Geschichte der Einrichtung zusammengefasst

Es begann 1871 mit einem Antrag des Landwirtes August Bernhard

Hanningbrinck zum Bau einer Kornbranntwein-Brennerei auf seinem

Hof in Ledde-Danebrock. Neun Jahre später (1900) folgte ein

Antrag zur Errichtung eines Schwefelbades, sicherlich beflügelt

von den Erfolgen des seit 1822 bekannten Schwefelbades Steinbeck.

Es entstand ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit Gesellschafts-

und Tanzsaal, Kegelbahn sowie einem großem Park mit Teichanlage.

Viele Gäste kamen von außerhalb mit der Eisenbahn und wurden

mit der Kutsche vom nahe gelegenen Bahnhof Velpe abgeholt.

|

|

|

| |

Im Jahr 1903 wurden 1500 Bäder verschrieben.

(1906) brannten die Gebäude über Nacht ab. Trotzdem entschloss

sich August Hannigbrinck noch mit 66 Jahren zum Wiederaufbau

- und zwar größer und prächtiger als vorher. Mit Zunahme der

Kuren stieg der Wasserverbrauch, doch die "Hermannsquelle" lieferte

nur eine begrenzte Menge. Weitere Brunnen wurden gebaut, insgesamt

sieben auf dem eigenen Gelände. Sie konnten den Wasserbedarf

jedoch nicht decken. Weil der Betrieb nicht mehr rentabel war,

verkaufte Hannigbrinck das Anwesen 1908 für 120?000 Mark an

den Georgs-Marien-Hütten- und Bergwerksverein. Vielleicht machte

ihm auch das 1905 gegründete und von einer kräftig sprudelnden

Quelle gespeiste nahe liegende Schwefelbad Holthausen zu schaffen,

sodass er keine Zukunft mehr sah. Bad Ledde wurde im 1. Weltkrieg

als Lazarett genutzt. 1945 wohnten noch 14 Familien in dem ehemaligen

Kurhaus. Die Männer arbeiteten überwiegend im Bergbau. 1990

brannte das Haupthaus ab. Die Besitzerfamilie Bischof errichtete

ein neues Wohnhaus auf dem Gelände. Nur die "Villa", das frühere

Verwaltungsgebäude, Reste der Kegelbahn, ein Teich und die große

Scheune erinnern an die vergangenen glorreichen Zeiten.

Link: Mit der Kutsche ins Schwefelbad - Westfälische Nachrichten

https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/tecklenburg/mit-der-kutsche-ins-schwefelbad-1868133?&npg

|

|

|

Postkarten vom Schwefelbad Ledde bei Velpe

Postkarten vom Schwefelbad Ledde bei Velpe

|

|

|

|

|

| |

Foto-1 - Das Schwefelbad Ledde in seinen guten

Jahren. Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden

|

|

| |

Quelle - 14.4.2006 Mondäne Heilquelle

Quelle - 14.4.2006 Mondäne Heilquelle

Das Schwefelbad Ledde schrieb Geschichte

|

|

| |

Tecklenburg - In Ledde wanderte der Geschichts-

und Heimatverein (GHV) und schaute dabei auf die wirtschaftliche

Entwicklung der heimischen Region. Unterwegs fand der alte Windmühlenstandort

auf dem Hupenberg das Interesse der Wanderer. Die Tnexttafel

des Ledder Heimatvereins weist auf den Standort hin, der allerdings

nicht einmal zu erahnen ist. Das sah um 1870 ganz anders ans.

Der Auswanderer Heinrich Handiek (1854 bis 1932) aus dem Grenzbereich

Tecklenburg/Ledde, der sich 1881nach Amerika einschiffte, schreibt

1926 in einem Bericht, dass er mit einer Schiebkarre das Korn

zum Mahlen zur Windmühle auf dem Brochterbecker Berg, (heute

der Bismarckturm) gebracht habe. ,,Es war mir immer eine schöne

Ausschau, wenn ich von der Tecklenburger Mühle in nordöstlicher

Richtung zwei wcitere Windmühlen, ihre großen Flügel drehend,

beobachtete, nämlich die eine unweit des Dorfes Ledde, die andere

auf dem Windmühlenhügel oberhalh von Westerkappeln."

|

|

| |

Die 1884 errichtete Mühle auf dem Hupenberg

war eine kombinierte Mahl- und Sägemühle. Nachweislich war sie

um 1900 noch in Betrieb. Das Foto von 1910 zeigt deutlich den

kurzfristigen Verfall, wahrscheinlich hatte sie gebrannt. Nicht

weit entfernt an der A 30, sind vor Jahren zwei große Windkraftanlagen

entstanden. Ähnlich die Entwickluug auf dam Westerkappelner

Windmühlenhügel. Die dort vorhandene Mühle wurde 1904 abgebrochen.

In der Nähe hat der Bauer Wieliginann vor etwa 15 Jahren eine

mittelgroße Windkraftanlage installiert. Dtm eigentliche Ziel

der Wanderer war die Gaststätte Steinigeweg, die unmittelbar

am früheren "Bad Ledde" in Danebrock liegt. Das war ein Schwefelbad,

das Ernst August Hannigbrink aus Westerkappeln 1832 bauen ließ.

Es wurde empfohlen gegen Gicht. rheumatische Leiden, Ausschläge

oder Flechten. Im Werbeprospekt verweist Hanigbrink auf prachtvolle

Gartenanlagen, eine verdeckte Kcgelbahn, den Saal und den Teich

mit Kahnfahrt. Den "vorzüglichen alten Münsterländer Korn" brannte

der Unternehmer selbst (Kornbrennerei). Gespeist wurde das Bad

von der "Hermansquelle", die später wohl wegen des sich ausweitenden

Ibbenbürener Kohlebergbaus versiegte. 1906 brannte das Bad ab.

Der Besitzer verkaufte es danach an den Georgsmarienhüttenverein.

Das Unternehmen brachte hier ausländische Arbeiter, vor allem

Kroaten unter. Im Ersten Weltkrieg diente das Gebäude als Lazarett

für etwa 50 verwundete Soldaten, die der Wcstorkappelner Arzt

Dr. Siemon betreute. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde alles wieder

verkauft. Im Hauptgebäude entstanden Wohnungen. Es wurde in

den 90er Jahren (1991?) des vorigen Jahrhunderts erneut ein

Raub der Flammen. An einen Wiederaufbau war ninht mehr zu denken.

Heute steht auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Wohnhaus.

An die alte Herrlichkeit erinnern ein gewaltiges Wirtschaftsgebäude

und die Teichanlage. Der Ledder Heimatverein wird im Mai dort

eine selbst gefertigte Tafel mit umfangreichen Informationen

aufstellen. Horst Wermeyer Foto

|

|

| |

Quelle - 20.6.2006 Schwefelbad Ledde einst Touristen-Magnet

Quelle - 20.6.2006 Schwefelbad Ledde einst Touristen-Magnet

Heimatverein stellt stabile Infotafel auf

|

|

| |

Teuklenburg-Ledde. Das marode Wirtschaftsgebäude

und die von Büscheu völlig verdeckte alte Kegelbahnanlage mit

Teich sind die letzten Zeitzeugnisse des einstigen Schwefelbads

Ledde. Rund 50 Mitglieder des Heimatvereins Ledde und weitere

interessierte Gäste tummelten sich Freitagnachmittag an der

Abzweigung Windmühlenstraße und Danebroker Esch. Die Gruppe

"Alte Kunst" des Hcimatvereins hatte in mehrmonatiger Arbeit

eine Infotafel zum ehemaligen Schwefelbad auf dem Hof Hanningbrink

gebaut. Gerahmt von einer Plexiglasscheibe gaben alte Fotografien,

eine Urkunde, Texte und eine Federzeichnung den Besuchern der

Region Kenntnis über dieses historische Kulturgut. Schon um

1880 hatte Ernst-August Hanningbrink aus Westerkappeln die Errichtung

eines Schwefelbads beantragt. Nach zwei Jahren Bauzeit konnte

die prachtvolle Anlage am 14. Mai 1882 feierlich eröffnet werden.

|

|

|

| |

Eine aufwendig angelegte Gartenanlage, eine

Kegelbahn, der Gesellschaftsteil, ein Teich für Kahnfahrten

und natürlich die sechs Schwefelbäder boten den zahlreichen

Touristen und Gcsellschaften Erholung pur. Nach einem schweren

Brandschaden wurde die Anlage im Jahre 1906 um eine Kornbrennerei,

ein Stallgebäude und eine Meierei erweitert. Im Ersten Weltkrieg

diente sie als Lazarett. Ein weiterer Großbrand im August 1990

legte das mächtige Hauptgcbäude in Schutt und Asche. Heute steht

auf dem Gelände ein zweigeschossiges Wohnhaus. Der Heimatverein

Ledde hat sich einer großartigen Kulturaufgabe gestellt und

kontruktive Arbeil zum Erhalt von Kultur geleistet, betonte

der stellvertretende Bürgermeister Klaus Holthaus in seinen

Grußworten. So hat die zehnköpfige Gruppe "Alte Kunst" in mehrmonatiger

Arbeit und mit gespendeten Materialien ein fast vergessenes

Erbe kultureller Geschiehte der Region interessant nachkonstruiert.

"Historisches in Erinnerung rufen und für nachfolgende Generationen

erhalten", dieses Ziel betonte der Vorsitzende Hans Timmermann

in seiner Festrede zum Arbeitshintergrund der aktiven Gruppe

seines Heimatvereins ergänzend.

|

|

| |

Quelle - 100 JAHRE: JAHR FÜR JAHR - 1898/99 - 1998/99

Quelle - 100 JAHRE: JAHR FÜR JAHR - 1898/99 - 1998/99

Die wöchentliche Dokumentation zum Jubiläum der Ibbenbürener

Volkszeitung Nr. 13

|

|

| |

Die Jahre 1926 u. 1927 Der Tourismus hat im

Tecklenburger Land wirtschaftlich schon früh eins Rolle gespielt.

Auch damals lag der Schwerpunkt schon auf Naherholung. Gäste

auch aus dem weiteren Umland und sogar aus dem Ausland lockten

die Bäder in diese Region, die einst eine wahre Bäder-Landschaft

waren. Schon im vergangenen Jahrhundert wurden Schwefelquellen

in Mettingen, Ledde, Holthausen (Tecklenburg) und Steinbeck

(Recke) entdeckt. Die Besitzer des Geländes erkannten den medizinischen

und ökonomischen Wert der Quellen und errichteten Badehäuser,

in denen Schwefel- und Moorbäder sowie Trinkkuren verabreicht

wurden. Während Bad Steinbeck und Bad Holthausen sich weiterentwickelten

- dort werden heute noch Bäderbetriebe geführt, verschwanden

Bad Mettingen und Bad Ledde von der Bildfläche. In Mettingen

haperte es am Schwefelgehalt des Wassers. Das Anwesen in Ledde

(Bild unten rechts) verkaufte der Besitzer A. Hannigbrink nach

dem Ersten Weltkrieg an die GM-Hüttenwerke, die dort ein Genesungsheim

betrieben.

|

|

|

| |

Das Bild links oben zeigt Kurgäste vor dem Badehaus

in Bad Steinbeck zu.Beginn dieses Jahrhunderts. Die Gäste des

Bades bildeten zumeist eine muntere Kurgesellschaft, denn in

der ruhigen Umgebung war geselliges Miteinander, zum Beispiel

bei "Pannekoken-Abenden" öder beim Kartenspiel willkommene Zerstreuung.

|

|

|

Ledde - Karten

Ledde - Karten

|

|

|

|

|

| |

Karte 1 zeigt

die Stelle, wo sich Bad Ledde befunden hat. Um 2015 ist der

Name des Eigentümers Hukriede

, dieser Name ist in der Karte eingetragen. Kartengrundlage

TIM-online NRW

|

|

|

|

|

| |

Karte 2 ist ein

Luftbild von 2020. Wo die Hausnummer 54 in der Karte steht,

dort stand damals das

Hauptgebäude von Bad Ledde Kartengrundlage TIM-online NRW

|

|

|

|

|

| |

Karte 3 - Das

Bad befand sich dort, wo der Name Bischof (später Hukriede)

in der Karte steht. Nördlich von Bischof ist dier A 30 mit dem

Rastplatz Brockbachtal. Weiter nördlich verläuft die Bahnlinie

von Osnabrück nach Rheine. Neben der Bahn ist die Straße von

Velpe nach Laggenbeck zu sehen. Das Schwefelbad Ledde lag in

der Bauerschaft Ledde-Danebrock. Nordöstlich vom Bad liegt der

Ort Westerkappeln-Velpe mit der

Bahnstation ganz in der Nähe.

|

|

|

|

|

| |

Karte 4 - Auf dieser

Karte sind die Gebäude vom Schweflbad Ledde noch eingetragen,

auch der Name des Eigentümers Hanigbrink. Oben links verläuft

die Bahn nach Rheine und daneben die Straße nach Laggenbeck.

Der Permer Stollen und die Erzbahn nach Georgsmarienhütte ist

oberhalb von Hanigbrink eingetragen. Kartengrundlage Arcanum

Maps - Mapire 1877 Preußen

|

|

|

Ledde - Eine Dorfchronik

von Brigitte Jahnke

Hrsg. Brigitte Jahnke, 2010

187 Seiten

Stadtmuseum Ibbenbüren - Im Bestand |

|

|

|

|

|

Ledde Buch: Ledde,

eine Dorfchronik (2010) Seite 73 - Schwefelbad Ledde

Ledde Buch: Ledde,

eine Dorfchronik (2010) Seite 73 - Schwefelbad Ledde

von Karl-Heinz ZIMMERMANN, Ledde |

|

|

Lässt der Besucher von Ledde den Blick vom Windmühlenberg

zum Schafberg schweifen, freut er sich über die wenig zersiedelte

Hügellandschaft mit Wiesen und Wäldern. Der Ortskundige wird

ihm dann sagen: "Da unten liegt Bad Ledde!" Das wird einiges

Erstaunen hervorrufen, denn von einem Bad ist weit und breit

nichts zu sehen. Doch das war nicht immer so. Hier gab es früher

ein Kurhaus mit regem Badebetrieb. Auf dem Hof Hannigbrinck

in Ledde - Danebrock gibt (gab) es seit Jahren eine Quelle,

die von der Bevölkerung zu Heilzwecken genutzt wird. Sie entspringt

aus Tonschieferschichten, die Schwefelkies enthalten und wird

einen eindeutigen Schwefelgeruch gehabt haben. Das Vorkommen

dieser Heilquelle ist kein Zufall, sondern hat seinen Grund

in den geologisch - tektonischen Verhältnissen dieser Gegend.

Verfolgt man auf einer Landkarte das Tal zwischen Teutoburger

Wald und Wiehengebirge von Ost nach West, liegen Bäder wie Pyrmont,

Oeynhausen, Salzuflen, Rothenfelde, Laer, Iburg u. a. wie aufgereiht

hintereinander. Diese Linie bezeichnet man als Piesberg - Pyrmonter

Achse. Verlängert man sie nach Westen, gehören auch Bäder wie

Ledde, Holthausen, Mettingen, Steinbeck u. a. noch dazu. Ihre

Entstehung verdanken sie den Verwerfungen, die ihren Ursprung

in der Auffaltung von Teutoburger Wald und Wiehengebirge während

des Überganges von der Kreidezeit zum Tertiär haben. August

Bernhard Hannigbrinck wird im Jahre 1839 in Ledde - Danebrock

geboren.

Seine Eltern bewirtschaften hier einen Hof, der früher zum Gut

Velpe gehörte. Über Jugend und Ausbildung von Bernhard August

ist nichts bekannt. Jahre später wird sein Bruder geboren, der,

wie im Münsterland üblich, der Hoferbe ist. 1871, der deutsch

- französische Krieg ist gerade beendet, taucht der Name Hannigbrinck

wieder auf. Im Archiv der Stadt Tecklenburg befindet sich ein

Antrag von August Bernhard zum Bau einer Kornbranntwein-Brennerei

in Danebrock. Dem Ersuchen wird stattgegeben und auf dem Hof

wird eine Anlage gebaut. 1873 heiratet er Maria Jost aus Lintorf,

die 1849 geboren ist. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor,

zwei Jungen und zwei Mädchen. Der Branntwein muss gut gewesen

sein, denn die Brennerei floriert. Aus Sicherheitsgründen muss

der Dampfkessel alle zwei Jahre auf seine Funktionstüchtigkeit

überprüft werden. Darüber gibt es im Archiv ausführliche Protokolle,

die belegen, dass die technische Überwachung wichtig genommen

wurde.

Dann, im Jahre 1880, der nächste Antrag: August will in Ledde

- Danebrock ein Schwefelbad errichten. Er ist jetzt 41 Jahre

alt. Zehn Jahre besitzt er die Brennerei und der Ertrag daraus

wird ihn ermutigt haben, seine Pläne zu verwirklichen. Der Bau

eines Heilbades in dieser abgeschiedenen Lage ist ein Wagnis,

das Unternehmungsgeist und erhebliche finanzielle Mittel erfordert.

Er wird sicherlich die Entwicklung der Bäder in der weiteren

Umgebung genau beobachtet und sich über die wirtschaftlichen

und verkehrstechnischen Verhältnisse informiert haben. Der Hof

wird umgebaut. Es entsteht ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit

hohem Giebel. Er lässt einen großen Park anlegen. Darin befinden

sich drei Teiche, auf denen man mit dem Kahn fahren kann. Eine

Kegelbahn entsteht. Ein unternehmungs-lustiger Mann, der da

in Ledde seine Pläne verwirklicht. Zwei Jahre später ist die

Eröffnung. Für die damalige Zeit sicher ein großes Ereignis.

Die Hermannsquelle, Ausgangspunkt für die Gründung von Bad Ledde,

lieferte einer offiziellen Analyse nach heilkräftiges Wasser.

Dieses wurde in sechs Eichenbadewannen gefüllt und mit Dampf

erhitzt. Behandelt wurden Gicht, Rheuma, Ausschlag usw. Zwölf

Kurgäste konnten zu einem Tagessatz von drei Mark untergebracht

werden. Kuren konnte man vom 15. Mai bis Ende September. In

der heutigen Zeit besuchen wir ein Heilbad hauptsächlich aus

medizinischen Gründen. Um die Wende des vorigen Jahrhunderts

galt ein Aufenthalt als schick und war einem heutigen Wellness

- Urlaub gleichzusetzen. Man erholte sich auf dem Lande, in

der Sommerfrische.

|

|

|

|

|

| |

© Foto Die alte Wetterfahne von Bad Ledde

Foto: Zimmermann

|

|

|

Weil sich der Betrieb nicht mehr lohnt, die Kosten aber weiterhin

hoch sind, verkauft er das Anwesen 1908 für 120 000 Mark an

den Georgs - Marien - Hütten- und Bergwerksverein.Was so erfolgreich

begonnen hatte, endete leider wenig erfreulich: Die kurze Blüte

von Bad Ledde war vorbei. Ab 1908 wohnen fünfzig Gastarbeiter

aus Kroatien in dem Haus. "Das Lager" wird es im Volksmund genannt.

Die Männer arbeiten im nahe gelegenen Bergwerk (Perm). Mit der

Elektrifizierung der Erzwäsche am Permer Stollen gibt es eine

kleine Sensation in Danebrock, die erste Straßenbeleuchtung.

Der Weg vom Permer Stollen bis zum Lager wird beleuchtet. Schnell

ist der passende Namen gefunden: Füerstraude (Feuerstraße).

Mit dem Ende des Erzbergbaus ist es wohl auch mit der Füerstraude

vorbei, die Gastarbeiter verlassen Bad Ledde.

Während des 1. Weltkrieges von 1914 -1918 ist das Haus dann

Lazarett für fünfzig Verwundete, die hier untergebracht und

gepflegt werden. Dr. Simon aus Westerkappeln ist für die medizinische

Behandlung zuständig. Obwohl A.B. Hannig-brick 1911 gestorben

war, gibt es Briefe von Soldaten, die sich bei Hannigbrincks

für die gute Pflege bedankt haben. Das Haus muss demnach weiter

(von H. als Pächter?) bewirtschaftet worden sein. Eine Zeitzeugin

berichtet von einer Doppelhochzeit, die 1919 "auf Hannigbrinck"

gefeiert wurde, und bei der sie als Kind durchs Fenster geguckt

hat. 1928/29 werden Festsaal und Säulengang abgerissen. Herr

Hollenberg (Danebrock 7) berichtet, dass sein Vater beim Abriss

geholfen hat. Einige Säulen wurden als Fundament beim Bau von

Hollenbergs Scheune verwendet und sind heute noch zu erkennen.

Und auch der Wetterhahn, der einst den Festsaal zierte, dreht

sich heute noch auf dem Dach der Scheune. Er ist also schon

hundert Jahre alt - alle Achtung!

Ledde Buch: Ledde,

eine Dorfchronik

|

|

|

|

|

| |

Briefkopf des Schwefelbades Ledde bei Velpe

|

|

|

1937 pachtet Familie Langehenke das Anwesen.

1939 kauft A . Bischof Haus und Stallgebäude.

1945 wohnen 14 Familien in dem ehemaligen Kurhaus. Die

Männer arbeiten überwiegend im Bergbau.

1990 brennt das Wohnhaus völlig ab. Ein neues Zweifamilienhaus

wird errichtet. Nur die "Villa" (das

ehemalige Verwaltungsgebäude, die Reste der Kegelbahn,einer

der drei Teiche und die große Scheune

erinnern an vergangene Zeiten.

|

|

|

|

Wasserversorgung

im Tecklenburger Land einst und heute

Wasserversorgung

im Tecklenburger Land einst und heute |

|

| |

Auszug aus dem Buch von von Hugo Strothmann

(Autor), |

|

| |

.Bad

Ledde

Das Schwefelbad Ledde stand ehemals im Bereich der Windmühlenstraße

Abzweigung Danebrocker Esch. Heute befindet sich dort das neue

Wohnhaus Bischof, nebenan steht noch das alte Stallgebäude.

Es hatte früher mehrere quer stehende Satteldächer, da die Kehlen

jedoch immer undicht wurden, hat man das ganze Gebäude mit einem

Satteldach versehen. Auf alten Postkarten ist das Gebäude noch

mit den querstehenden Satteldächern zu sehen. Ebenfalls sind

noch die Reste der ehemaligen Kegelbahn, der Teich und das Verwaltungsgebäude

sowie kleine Nebengebäude vorhanden. Ein Problem bestand darin,

daß im Bereich des Schwefelbades kein geeignetes Trinkwasser

war. Auch die Tiere tranken das Wasser nur mit Widerwillen.

|

Wasserversorgung

Wasserversorgung

im Tecklenburger Land |

|

|

Um aber an gutes Trinkwasser zu kommen, hat

man eine Quelle gefaßt, die etwa 300 m oberhalb des Wohnhauses

Schwarze, Windmühlenweg 50, im dichten Fichtenwald entspringt

(Quelle vom Danebrocksbach, südöstl. der Einmündung Danebrock

in die Windmühlenstr.). Von hier aus wurde eine 1,3 km lange

Stahlleitung verlegt. Um 1975 ist die alte Leitung durch eine

2-Zoll-Kunststoffleitung ersetzt worden. Bis 1991 nutzte man

das Quellwasser als Trinkwasser, noch heute dient es zur Gartenbewässerung

und zum Tränken der Tiere. Die Bewohner des Wohnhauses werden

aus der zentralen Wasserleitung versorgt.

|

|

|

Seite 138

Geschichtliches zu Bad Ledde -

Auf dem Hof Hannigbrinck wird eine Schwefelquelle mit heilender

Wirkung gewesen sein, die nur der umliegenden Bevölkerung bekannt

war und gelegentlich genutzt wurde. Um 1880 beantragte Ernst-August

Hannigbrinck die Errichtung eines Schwefelbades. Da die Quelle

nicht genügend Wasser lieferte, sind zwei Schachtbrunnen ins

Schiefergestein niedergebracht worden. Um das Einbrechen des

losen Gesteins zu verhindern, hat man die Brunnen mit Natursteinen

ausgekleidet. Sie sollen einen Durchmesser von 1,80 m und eine

Tiefe von 12 m gehabt und den Namen "Hermannsquelle" getragen

haben. Ein Brunnen wurde später durch den Saalbau überbaut.

Die feierliche Eröffnung fand am 14. Mai 1882 statt, zunächst

konnten nur 10 bis 12 Kurgäste untergebracht werden. Der Tagessatz

lag bei 3 Mark, jedes Schwefelbad kostete 50 Pfennig.

|

|

|

|

|

| |

Wasseranalyse der Hermannsquelle Bad Ledde

um 1904. Deutsches Bäderbuch von 1907,

Verlag von J.J. Weber, Leipzig.

|

|

|

|

|

| |

Bad Ledde bei Velpe um etwa 1890 - Postkarte

Howe

|

|

|

Nach dem Brand ist das Schwefelbad wieder aufgebaut

worden. Neben dem Hauptgebäude gab es 1906 auch noch eine Kornbrennerei

sowie ein Stallgebäude, wo gleich die Abfälle der Kornbrennerei

an die Schweine verfüttert wurden. Wahrscheinlich war auch reichlich

Milchvieh vorhanden, denn man betrieb dort eine eigene Meierei.

Die Gebäude rechts auf der Postkarte von 1885 sollen die Badehäuser

gewesen sein.

|

|

|

|

|

| |

Diese Postkarte zeigt das Schwefelbad in seiner

ganzen Pracht. Postkarte: Archiv IVD

|

|

| |

Dahinter ist das Stallgebäude mit den querliegenden

Satteldächern zu sehen. Dieses Gebäude steht noch heute, hat

jedoch, wie beschrieben, ein Satteldach bekommen. In der Mitte

der Postkarte ist das Hauptgebäude abgebildet mit der Veranda

und dem Eingangsportal. Das Gebäude links neben dem Hauptgebäude

(mit den zwei Türmchen) beherbergte den Gesellschaftssaal, in

dem oft Tanzveranstaltungen stattfanden. Vorn links ist das

kleine Wohnhaus zu erkennen, in dem später der Verwalter der

Georgsmarienhütte wohnte. Auf dem unteren Teil der Karte -Gartenansicht-

sieht man den noch heute vorhandenen Teich sowie die zum Teil

noch existierende offene Kegelbahn. Dieses Gebäude ist in einem

baufälligen Zustand, steht aber unter Denkmalschutz. Das frühere

Verwaltungsgebäude gehört heute der Familie Bernd-Dieter und

Reinhild Haskamp. 1905 stieg die Zahl der Kurgäste auf 112.

Im Jahrew 1903 betrug sie 70, im Jahr darauf (1904) waren es

nur 40, bedingt durch den Brandschaden. Nach dem Brand ist das

Schwefelbad wohl zu pompös wiedererstellt worden. Die Belastungen

waren dadurch sehr hoch.

|

|

|

| |

|

Alter Werbeprospekt vom Bad Ledde.

|

|

|

|

|

| |

Hermann Nietiedt kutschierte einst mit dem

Gespann von Hannigbrink die Gäste von und zum Bahnhof Velpe,

1903. Foto: Walter Nietied - Seite141

|

|

|

|

|

| |

Seite 142

Seite 142 - Das Genesungsheim "Bad Ledde" des Georgs-Marien-Bergwerks-

und Hüttenvereins um 1916.

Postkarte: Archiv IVD |

|

|

-650.jpg)

|

|

| |

Das Hauptgebäude um 1985 Foto: Bischof

|

|

|

Da die Ergiebigkeit der Quellen nachließ,

angeblich durch den Erzabbau, verkaufte 1908 der Besitzer das

Anwesen an den "Georgs-Marien Bergwerks- und Hütten-Verein A.G.".

Im ersten Weltkrieg nutzte man das Gebäude als Lazarett für verwundete

Soldaten. Einen Teil des Haupthauses und das Stallgebäude des

ehemaligen Ledder Bades kaufte 1939 die Familie August Bischhof.

Durch mündliche Überlieferungen weiß Wolfgang Huckriede, daß 7

Brunnen auf dem Grundstück gewesen sein sollen. Zwei davon habe

man beim Überfahren vor dem Bau des neuen Hausesgefunden. Die

Eichenbohlen, mit denen die Brunnen abgedeckt waren, hatten nachgegeben,

darauf wurden die Brunnen verfüllt. Beim Abbruch des abgebrannten

und beim Bau des neuen Hauses fand man noch drei Brunnen und hat

sie ebenfalls verfüllt. Ein Brunnen befindet sich noch heute etwa

28 m vom neuen Wohnhaus entfernt in südöstlicher Richtung und

ein zweiter östlich des Neubaus in der Wiese. Beide sind mit Deckeln

und Erdreich abgedeckt. Die Brunnen waren aus Naturstein-Schiefergestein

hergestellt. |

|

|

|

|

| |

143 - Das Hauptgebäude wurde am 6.8.1990

ein Raub der Flammen. Foto: Bischof

|

|

|

Bei Ausschachtungsarbeiten stellte man

fest, daß alle Brunnen untereinander mit Rohrleitungen verbunden

waren. Es hat den Anschein, als sei der Brunnen, der in östlicher

Richtung des Hauses stand, ein Sammelbrunnen gewesen, dem durch

eine Heberleitung das Wasser aus den anderen Brunnen zufloß. Aus

dem Sammelbrunnen wurde das Schwefelwasser für das Bad gefördert

|

|

|

|

|

| |

Seite 144

Seite 144 - Reste der damaligen Kegelbahn (östlich an der

Windmühlenstr.), im Jahr 1998. Sie soll heute unter

Denkmalschutz stehen. Foto: Strothmann |

|

|

Anmerkung:

Die letzten Informationen bekam ich von Luise Bischof, Elfriede

Hannigbrink, Wolfgang Huckriede, Walter Nietiedt sowie Herbert

Becker.

Legende zur Karte mit den 7 Brunnen:

Brunnen 1 - die Lage ist nicht bekannt.

Brunnen 2 + 5 wurden vor dem Brand 1990 verfüllt.

Brunnen 3 + 6 wurden nach dem Brand 1990 verfüllt.

Brunnen 4 ist mit einer Schlackenbetondecke und Boden abgedeckt.

Brunnen 7 ist mit einer Betonplatte und Boden abgedeckt.

Brunnen 4 - die Bemaßung ist richtig. Die Bemaßungen der anderen

Brunnen sind nicht bindend, sondern wurden nach mündlichen Überlieferungen

vorgenommen.

Ledde, den 24.2.2001 W. Huckriede / H. Strothmann

Karte (

Die Karte ist unscharf, sie wurde daher nicht übernommen) Die

ungefähre Lage der 7 Brunnen. Zwei davon sind noch heute vorhanden.

|

|

|

© Förderverein Stadtmuseum Ibbenbüren

e. V.

Breite Straße 9 - 49477 Ibbenbüren

|

|

|

|

|